Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Beim Bäcker

Die Welt besteht nicht nur aus Blödianen. Nicht nur, dass mir Leser H. eine überaus freundliche Ansichtskarte aus Burkina Faso geschickt hat; als mein Vorderrad Mitte der Woche in eine Straßenbahnschiene geriet und ein spektakulärer Sturz folgte, eilten mir nicht weniger als drei besorgte Hannoveraner zu Hilfe, und jetzt muss ich zwar ein wenig humpeln, freue mich aber, dass den Leuten dann doch nicht alles wurscht ist. Und meine zwanzig Jahre alte Brille den hohen Bogen unbeschadet überstanden hat.

Die Welt besteht nicht nur aus Blödianen. Nicht nur, dass mir Leser H. eine überaus freundliche Ansichtskarte aus Burkina Faso geschickt hat; als mein Vorderrad Mitte der Woche in eine Straßenbahnschiene geriet und ein spektakulärer Sturz folgte, eilten mir nicht weniger als drei besorgte Hannoveraner zu Hilfe, und jetzt muss ich zwar ein wenig humpeln, freue mich aber, dass den Leuten dann doch nicht alles wurscht ist. Und meine zwanzig Jahre alte Brille den hohen Bogen unbeschadet überstanden hat.

Derart gestärkt, kann ich mich wieder den Blödianen widmen, und im Morgenblatt ist der Martin Zips, irgendwie fürs Vermischte, immer aber fürs Anzügliche zuständig, einer der verlässlichsten. US-amerikanische Forscherinnen haben herausgefunden, dass nicht bloß Hip-Hop-Texte mit Sex und Gewalt operieren, sondern sich in populärer Musik ganz allgemein und genauso häufig „Anspielungen auf Gewalt“ fänden. Zips nun übersetzt uns nicht nur, auf welche Weise (nämlich mit welchem Objekt) Sex und Gewalt zueinanderfinden, er hilft uns auch bei der Einordnung: „Nicht analysiert wurden Texte des Nockalm Quintetts (,Zieh dich an und geh, bevor was geschieht’), der Gruppe Sofaplanet (,Wir würden einfach liebficken, ficken für vier/Du auf dem Rücken und ich über dir’) sowie von Andreas Gabalier (,Fesche Madl brauchn flotte Buam hollero, zum Zuwadruckn, Liabm und zum Gspiarn’.)“

Köstlich. Bzw. Liabm und Gspiarn und Mann über Frau, wo ist da das Problem? Sexualisierte Gewalt in der populären Kultur, das ist doch wieder Genderquatsch, und wenn FPÖ-Gabalier mal zuwadruckn will, dann sollen die feschen Madl doch froh sein!

Zips Kollege Thomas Steinfeld aus dem Feuilleton ist wiederum kein Blödian, und was ihn aber in Rage bringt, ist die Gendersprache, was ein bisschen seltsam ist, weil sie, was er zugibt, in höherer Öffentlichkeit kaum stattfindet, sieht man ab von den „Wählerinnen und Wählern“ oder vereinzelten „Autofahrerinnen und -fahrern“ (Zeit.de). Die einzige größere Zeitung, die gendert, ist die Taz, und Hannover ist die erste Kommune, die das gendern in Amtstexten vorsieht, das aber nicht totalitär meint, sondern freundlich.

„Na, dann müssen wir es packen / einfach frei nach Schnauze backen“ Rolf Zuckowski, 1987

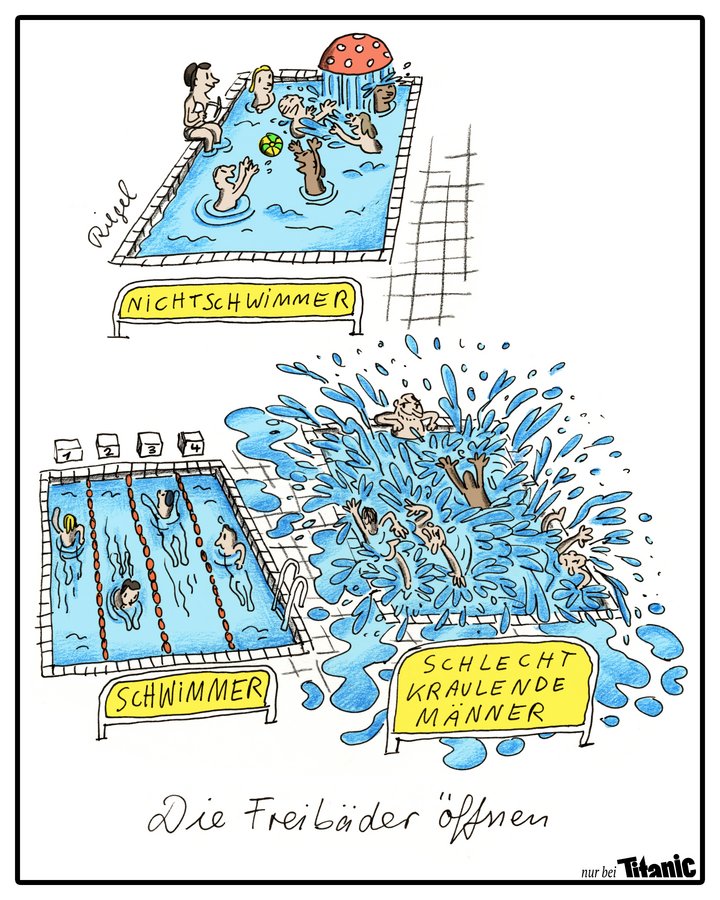

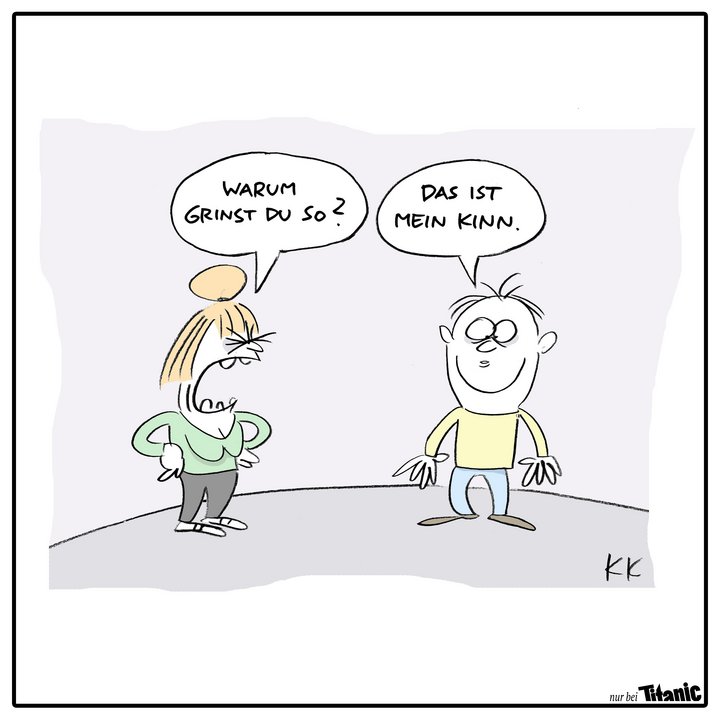

Steinfelds jüngster Feuilletonbeitrag zum Thema – einen Tag nachdem die Leserbriefseite klassisch vier Männer contra und eine Frau pro Gendersprache versammelte – hebt dagegen mit dem Verweis auf nationalistische Sprachreiniger im Ersten Weltkrieg an, wendet sich gegen „revolutionären Furor“ und ein „Aufseherwesen“, von dem man gern wüsste, wo es wirklich herrscht, und leitet daraus die Forderung ab, Sprache und Politik zu trennen – gern, aber dann bitte auch „Arbeitgeber“ abschaffen und die Konformvokabel „nachvollziehen“ bannen –, wie denn auch das generische Maskulinum kein biologisches, sondern grammatisches sei: So wie „der Tisch“ keine Eier hat, sind „Journalisten“ Wesen, die Texte für Zeitungen schreiben. „Wer ,ich gehe zum Bäcker sagt’, denkt dabei nicht notwendig an einen Mann.“ (Sagt ein Teil der Forschung: Eben doch. Derselbe, der findet, bei „der/die Kranke“ sei’s mit der Trennung grammatisch/biologisch Essig.) Diese grammatische Übergeschlechtlichkeit als nämlich Indifferenz wäre, nicht nur aus Gründen der Eleganz, zu bewahren, damit man sich „in einer Gemeinschaft freier Geister bewegen könnte, … ohne Rücksicht auf biologische Voraussetzungen“, was freilich ein haargenauso „idealistisches Vorhaben“ ist wie lt. Steinfeld das Gendern.

„So aber ist die geschlechtergerechte Sprache, wie sie bislang propagiert wird, nicht beschaffen. Statt dessen stößt sie jeden Mann und jede Frau auf seine oder ihre biologische Bedingtheit zurück.“ Wenn vielleicht auch nicht halb so ruppig wie ein Schlagertext oder der Martin Zips oder ein deutscher Firmenvorstand oder die pinke Regalwand in der Spielwarenabteilung oder Kinder- und Jugendbücher, die stur zwischen Abenteuer und Piraten hie und Prinzessin und Pferden da unterscheiden. Aber schuld ist nur der Bossa nova oder jedenfalls „das geschlechtspolitisch alarmierte Sprachempfinden“, unter dessen „Aufsicht“ sich „auch der letzte nur grammatisch als männlich markierte ,Bäcker’ in etwas biologisch Maskulines verwandelt. Gegen ein solches Empfinden ist nur schlecht zu argumentieren – zumal das Ableitungsverhältnis zwischen ,Leser’ und ,Leserin’ bestehen bleibt: Der Dominanz des Männlichen entkommt man im Deutschen nicht. Sie ist mit der Sprache gegeben.“

Und halt nicht nur mit der. Gehe ich nämlich zum Bäcker, dann gehe ich um die Ecke zum Bäcker „(Thomas) Göing“, oder vielleicht zu „Tom Maas“, oder ich besuche „(Cord) Buck’s Backparadies“, und in 999 von tausend Fällen werde ich von Frauen bedient. „Der einzig mögliche Ausweg wird darin liegen, … einen freien, souveränen Umgang der Geschlechter (in allen Varianten) im Praktischen anzustreben, anstatt ihn über eine Regelung der Sprache … erzwingen zu wollen.“ Da strebe ich gern mit und plädiere dafür, den Zips mal zum Brötchenschmieren in die Kantine abzuordnen, wo er sich mit den garantiert weiblichen Fachkräften über so etwas Lachhaftes wie Geschlecht und Gewalt beömmeln kann; oder über die Ironie, dass in der SZ meine Hannoveraner Helfer als biologisch männliche gar nicht kenntlich würden.

| ◀ | Die wahre AfD-Spendenliste: Wer der Partei was gespendet hat | Warum TITANIC diese Bilder zeigt | ▶ |

Verehrte Joyce Carol Oates,

Verehrte Joyce Carol Oates,