Inhalt der Printausgabe

Klop op de deur van de hemel

Von Ella Carina Werner

Wenn sie eines Tages sterbe, twitterte kürzlich die blutjunge Journalistin einer überregionalen Tageszeitung, wolle sie, dass niemand auf ihrer Beerdigung trauere, sondern alle fröhlich seien. Die Angehörigen sollten in farbenprächtiger Garderobe antanzen, Konfetti schmeißen und nicht den Tod betrauern, sondern »das Leben feiern«.

Schön klingt das und überaus nobel, aber ist natürlich nicht wahr. Niemand, nicht einmal ein Sonnengemüt wie Barbara Schöneberger oder ein selbsterklärter Menschenfreund wie Joachim Gauck will im tiefsten Inneren des Herzens, dass irgendwer auf seiner oder ihrer Beerdigung fröhlich ist, ja noch ein Quäntchen Lebenslust verspürt, weder an diesem Tag noch zwanzig Jahre später. Auf einer Beerdigung muss ordentlich getrauert werden mit allem Drum und Dran.

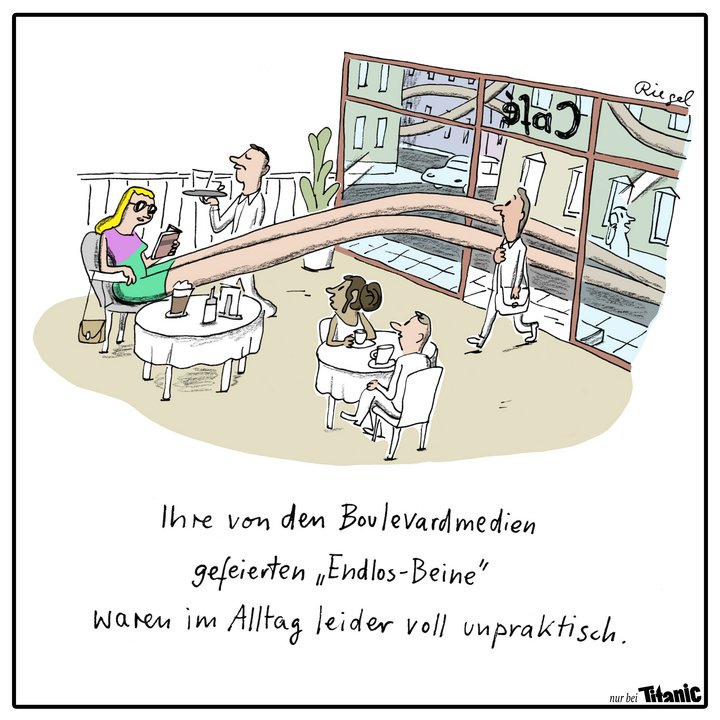

Die Luft muss kalt sein. Der Himmel muss grau sein. Dazu Nieselgepiesel und hier und da eine schöne Schwade Nebel, kurz: ein Wetterchen wie bei der Schlacht von Waterloo. Und da schleppen sich auch bereits die ersten Trauergäste herbei, super. Nicht in den Farben des Regenbogens, sondern der Finsternis: tiefschwarz vom Trauerflor bis zum Bademantel, denn zum Umziehen hat der Lebenselan bei dem ein oder anderen nicht mehr gereicht. Gallenschwarze Samtfräcke, berüschte Röcke in Gothic Black sowie endlose Spitzenschleppen, die wunderbar über die matschigen Gehwege schleifen. Ferner viel zu enge Schlauchkleider und Plateau-Stiefel, in denen man nur humpeln und taumeln kann. Hinein in das Kirchenschiff. Ein monumentales Kirchenschiff, damit auch alle geladenen Gäste hineinpassen. Und die Uneingeladenen, das ist wichtig: die anonymen Bewunderer und namenlosen Sandkasten- und Bumsbekanntschaften, die Arbeitskollegen, und die Freunde der Arbeitskollegen auch, die mit gesenktem Haupt in den – sagen wir – Kaiserdom zu Speyer schlurfen, weil der so wunderbar bedrückend und ungemütlich ist, nicht so ekelhaft lichtdurchflutet wie diese neumodischen Gotteshäuser. Für Atheisten gibt’s alternativ eine grausige Architekturruine, z.B. die Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg, mehr Endzeit-Stimmung geht nicht.

Begarfenis feest, lekkerpartii, gratis-buffetje:

niederländische begriffe für den Leichenschmaus.

Durch das Eingangsportal hallt Gemurmel im Grabeston (»Schockschwerenot«, »Das darf doch nicht wahr sein«), dann nehmen die Hineingewankten auf den brettharten Holzbänken Platz. Eine Stimmung wie in der Weimarer Fürstengruft. Natürlich sollen die Augen der Trauergäste gerötet sein wie die Hinterbacken nach einem missratenen Fruchtsäurepeeling. Mundwinkel hängen herab wie schwere, faulige Früchte. Anders gesagt: Alle Anwesenden sind am Ende, und am zerstörtesten ist der Trauerredner – oder er tut zumindest so. So verheult und gebrochen, dass man kaum eines seiner Worte versteht: »Herr, warumhassuunssasannetan?«, unverständlicher Singsang wie ein gregorianischer Choral. Dazwischen ein paar apokalyptische Passagen aus dem Alten Testament, bis auch den letzten Standhaften (»Außer bei E.T. habe ich noch nie geweint«) die Tränen kommen. Nicht tropfend, sondern strömend, spritzend, bis hoch zum Jesulein am Altar, bis das Taufbecken überläuft, bis der Klingelbeutel durchsuppt, großzügig stimuliert von der Musik. Die Musik ist wichtig. Die Musik ist alles. »Das Leben ist schön« von Sarah Connor, wie auf neumodischen Beerdigungen gern gespielt? Niemals! Lieber freudlose Kantaten, in denen die Molltöne auf der schlecht gestimmten Orgel richtig reinknallen, sowie ein bisschen Zwölftonmusik, dass die Gäste gleich doppelt losheulen. Und zeitgenössische Downer-Hits, die schlimmsten und grausamsten, »Mad World« von Tears for Fears, »My Heart Will Not Go On« oder »Klop op de deur van de hemel«, was die niederländische Coverversion von »Knockin’ On Heavens Door« ist, denn von allen deprimierenden Sprachen ist die niederländische die deprimierendste. Der Höhepunkt: »Hallelujah«, aber nicht aus dem tröstlich brummelnden Munde eines Leonard Cohen, sondern intoniert durch einhundert blecherne, leiernde Spieluhren, die zwischen den Bankreihen verstreut stehen. Vanitas total.

Nach vier Stunden schleppen sich sämtliche Trauergäste wieder ins Freie, reihen sich ein in die endlose Prozession, um noch eine Schleife um den Kirchparkplatz zu drehen, an den angrenzenden Lokalen vorbei, »Zur Linde«, »Le coq est mort« und wie sie alle heißen, die sich unverhohlen an die Friedhofsmauern schmiegen, wartend auf Leichenschmausgäste. Und noch mehr Regen rauscht vom Himmel, dass niemand mehr weiß, was Niederschlag, Tränen oder Schnaps ist, den einige der Trauerklöße bereits im Laufen kippen. Einander stützend, zockeln alle dem Sarg hinterdrein durch den Dauerregen, so tränenblind, dass manche übereinander purzeln, vom Weg abkommen, gegen Friedhofseichen rennen und sich danach auf allen Vieren fortbewegen, auf Teufel komm raus bis zum Ziel.

Der Sarg wird abgestellt. Die Gäste stehen drumherum. Durch die Luft wehen Krähengeschrei und erneut »Hallelujah«: Der Trauerredner legt ein klagendes Sax-Solo hin, zum Niederknien, was jetzt in diesem Moment auch alle tun. Jetzt gibt es kein Halten. Hände recken sich gen Himmel. Rufe werden laut: »Jetzt ist alles aus!« und »Da legst di nieda!«, aus dem Munde des bayerischen Vetters, und wirklich legt er sich darnieder, in die morastige Erde zum Gewürm. Manche Gäste wehklagen besonders laut, das sind die Klageweiber, die hinzugebucht sind, um die allgemeine Stimmung noch weiter anzuheizen. Gott, klagen die gut, man mag gar nicht hinhören: »Verdammte Axt!« oder »Ach du liebes Herrgöttle!«, wie ein schwäbisches Exemplar krakeelt, das besonders inbrünstig zetert und sich die Augen aus dem Kopf heult, sie am Ende aber auch wieder hineintut, so viel Professionalität muss sein.

Herabgefallene Äste und Friedhofsharken werden vom Wegesrand geklaubt. Ruten, Nägel und Hämmer werden hervorgeholt, die man vorne beim Friedhofspförtner ausleihen kann. Dann beginnt die Trauerschar, zu geißeln und zu kasteien, sich selbst und einander, ja einander ganz besonders, bis ein herrliches, tropfnasses Trauerknäuel entsteht, aus dem einzelne Rufe dringen (»Aua«, »Du stehst auf meiner Schleppe«). Doch ehe das Ganze in eine Massenschlägerei mündet, beginnt die Schar, sich mit letzter Kraft zu einem Tanz zu formieren und auf Knien rückwärts um die Grube zu bewegen, die Hände auf den Schultern des Vordermannes, auf den Lippen eine düstere Melodei: »Dood, dood, dood!« Ein alter, flämischer Trauerbrauch, ein Brauch, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber schön vorstellbar ist er doch.

Die Stimmung befindet sich mittlerweile auf dem Tiefpunkt, so wie drunten in der Grube der Sarg, auf den keine farbenfrohen Rosenblätter niederprasseln, sondern Talismane, guter Schmuck, Geld, goldene ADAC-Karten, ausgerissene Haarbüschel und Fetzen vom Trauerflor. Und noch mehr Regen strömt vom Himmel. Einziger Lichtblick: dass irgendwo im Anschluss noch ein zünftiger Leichenschmaus stattfindet, als entlastendes Moment. Aber es gibt kein entlastendes Moment. Es gibt keinen Leichenschmaus, weil das nie klappt, weil das die Stimmung immer wieder unnötig anhebt, weshalb dieses stillose Gefresse im Volksmund auch »Tröster« heißt. Weil die Leute dann immer launig werden, unterhaltsame Anekdoten aus dem Leben des Verstorbenen auspacken, unweigerlich zu wiehern beginnen und die ganze schöne Scheißstimmung wieder kaputtmachen, und genau das will man nicht.

Also kein Leichenschmaus. Außer, er ist richtig schön deprimierend. Nur Kotzessen wird gereicht, das mieseste und trostloseste: »Subway«-Sandwiches für alle, Labberfritten von »Peter Pane« und Dosenravioli, so erkaltet wie die Seelen der Gäste. Dazu süßer Tafelwein und Kopfweh-Korn. Zum Nachtisch gibt es irgendwas Geeistes mit Pansen, worauf manchen Gast der sog. Kleine Tod ereilt, d.h. eine Durchfallattacke bis zum Morgengrauen, während im Hintergrund schon wieder »Hallelujah« aus der JBL-Box dudelt, diesmal als ozeanischer Walgesang, so schwermütig, so ohrenbetäubend, dass er jedes Geplauder im Keim erstickt. Am Ende dann wanken alle wieder nach Hause, um sich am Carport zu erhängen.

Totentanz in Solingen

Das ist es, wovon jeder Lebende träumt, außerdem von einer namentlichen Erwähnung in der Tagesschau. Anfang dieses Jahres ereignete sich auf diesem Feld ein Kulturskandal sondergleichen, der für große Empörung sorgte, leider jedoch nur bei mir selbst sowie drei, vier anderen Twitter-Berserkern (»Was soll der Käse? It’s so #awkward!«). Die internationale Presse hat das schmachvolle Ereignis verschlafen, denn die internationale Presse guckt nur noch »Zervakis & Opdenhövel«. Am 11. Januar wurde in der Tagesschau der Tod des Wimmelbild-Erfinders Ali Mitgutsch verlesen, auf dem Bildschirm hinter der Nachrichtensprecherin wurde jedoch nicht ein freches, wuseliges Bild des Verstorbenen gezeigt, sondern eines seines ewigen Erzfeindes, Antipoden und »Wo ist Walter?«-Wimmelbild-Stümpers Martin Handford! Niederträchtiger kann man einen Künstler nicht entehren. Es ist, als ob man das Werk Gerhard Richters mit einem Gemälde von Uli Stein illustrieren würde. Es ist, als ob die Tagesschau-Sprecherin vom Teleprompter abläse: »Der Autor Martin Walser ist tot. Er schrieb so bedeutende Romane wie ›Die Blechtrommel‹ und ›Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit‹.« Es sollte bitte jemand ein Wimmelbild im Mitgutsch-Stil malen, darauf Aberdutzende freche, teigartige Lachgesichter und Knopfaugen, die frappierende Ähnlichkeit mit sämtlichen Verantwortlichen der Tagesschau haben. Das frechste und knopfäugigste Teiggesicht muss ganz dringend auf Klo und zieht schon mal die Buchse herab, und dieses Teiggesicht ist das von Constantin Schreiber, der an jenem 11. Januar übrigens gar nicht Dienst hatte, egal. In der Mitte des Bildes befindet sich ein schrottreifes, windschiefes Häuschen, das gerade in sich zusammenkracht und auf dem in ungelenken, schwarzen Lettern »ARD-Anstalten« steht. Drum herum ein Regen aus Konfetti, Leutchen tanzen in farbenprächtiger Garderobe im Kreis und feiern das Leben, denn hier und da ist überbordende Heiterkeit durchaus stilvoll und erlaubt.

Mär 2022

Mär 2022

Hä, »Spiegel«?

Hä, »Spiegel«?